Instabilité de cheville / ligamentoplastie

L’instabilité de cheville est la sensation que la cheville ne tient pas bien, qu’elle lâche, qu’elle n’est pas stable. Elle survient après au moins un épisode d’entorse.

L’instabilité de cheville chronique est définie par une persistance des symptômes au-delà de 3 à 6 mois malgré un traitement médical bien conduit.

L’instabilité de cheville traduit un dysfonctionnement de l’articulation de la cheville suite à un défaut de cicatrisation des ligaments. La cheville ne fonctionne plus exactement dans l’axe, il y a du jeu dans l’articulation qui à long terme petu s’user et présenter de l’arthrose.

Symptômes

La cheville a tendance à se tordre facilement sans qu’il y ait forcément d’obstacle ou de facteur favorisant.

Une appréhension est souvent associée en raison des dérobements et des entorses à répétition.

Parfois il s’agit d’une simple gêne lors des activités sportives ou de la station debout prolongée.

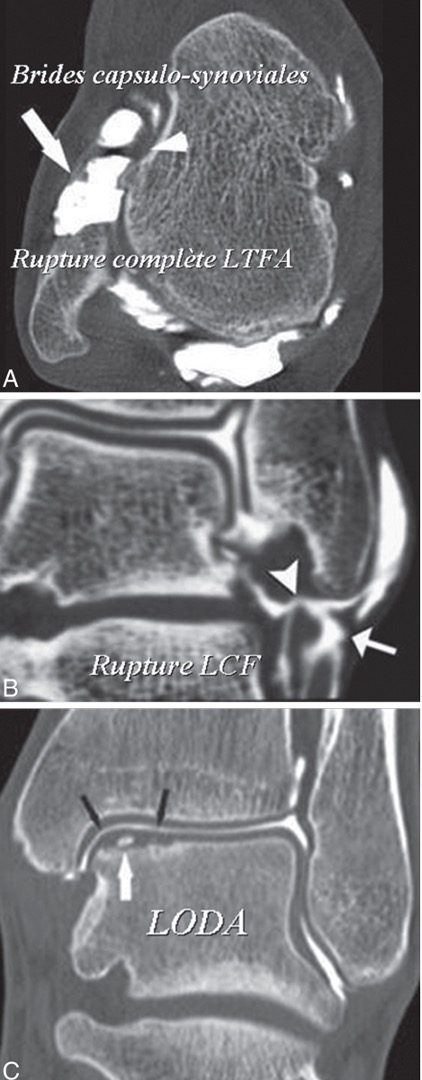

On parle de micro instabilité de la cheville, lorsqu’un seul ligament est abimé (ligament talo fibulaire antérieur, LTFA) ou si les ligaments sont distendus sans être rompus.

C’est alors souvent une douleur ou une gêne sur la partie antéro latérale de la cheville qui est ressentie plutôt qu’une véritable instabilité.

L’examen clinique retrouve un baillement de l’articulation de la cheville d’avant en arrière (tiroir antérieur) sans laxité en varus (tlon vers intérieur).

Facteurs favorisants

Devant une instabilité de cheville, un premier bilan doit être effectué afin d’éliminer les facteurs favorisants la survenue de ces entorses :

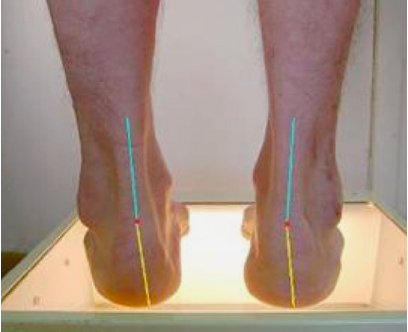

- Déformation du pied : varus d’arrière pied (talon qui rentre vers l’intérieur)

- Raideur de la cheville

- Troubles de la proprioception : mauvaise perception de la position du pied dans l’espace qui conduit à un mauvais appui du pied au sol lors de la marche.

- Hyperlaxité : ligament trop élastique (génétique)

- Malformations du pied : anomalies osseuses du pied qui surviennent lors de la croissance (synostoses et synchondroses)

Un traitement spécifique de ces anomalies peut être proposé en plus du traitement de l’instabilité de cheville suite à ce bilan : Port de semelles orthopédiques, rééducation spécifique, infiltration, chirurgie correctrice.

Bilan d’imagerie

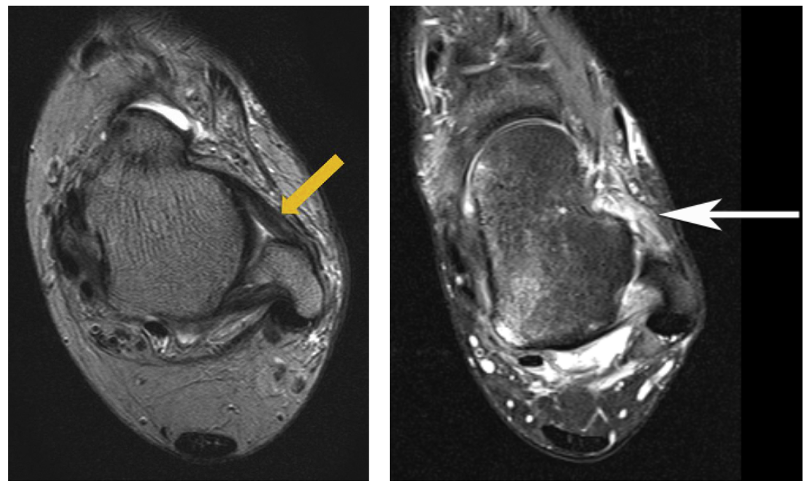

Le bilan d’imagerie permet de confirmer la laxité retrouvée à l’examen clinique.

Il permet aussi d’établir une cartographie précise des lésions ligamentaires et des lésions associées (tendinopathies, conflits osseux, lésions du cartilage).

Plusieurs examens peuvent être proposés : un arthroscanner, une I.R.M, une échographie ou des radiographies dynamiques.

Traitement

Le premier traitement de l’instabilité de cheville est la rééducation.

En cas d’instabilité chronique persistante une solution chirurgicale peut être envisagée.

Deux types de traitements chirurgicaux sont actuellement reconnus. Ces interventions sont pratiquées sous arthroscopie. Cela permet une bonne visibilité de l’articulation de la cheville, afin de confirmer le bilan des lésions ligamentaires et des lésions associées. Cette technique limite le risque de complications.

1/ La réparation ligamentaire :

En cas de micro instabilité de la cheville, de lésion isolée du LTFA (ligament talofibulaire antérieur), de sensation d’instabilité modérée et si les ligaments sont de bonne qualité, une réparation peut être envisagée.

Le principe est de retendre le ligament abîmé en le réinsérant sur la pointe de la fibula. On utilise une ancre (sorte de petite vis en tissu ou en métal sur laquelle sont fixés des fils) pour réaccrocher le ligament distendu sur la malléole externe (fibula).

2/La ligamentoplastie anatomique :

En cas de lésions ligamentaires multiples, d’instabilité importante et de ligaments de mauvaise qualité il faut remplacer les ligaments pour rendre à la cheville sa stabilité. Cette intervention ressemble à celle pratiquée dans le genou en cas de rupture du ligament croisé antérieur.

Un tendon est prélevé à la face postérieure de la cuisse par une petite incision juste sous le genou. Ce tendon est positionné en remplacement des ligaments latéraux de la cheville. Il est fixé par des vis dans l’os et maintenu par une petite plaquette métallique derrière la malléole externe (cf image). Les vis ne sont pas métalliques et sont enfouies dans l’os, il n’est pas nécessaire de les retirer. La petite plaquette métallique peut être retirée à distance si elle est gênante.

Il n’y a pas de perte de force ou de gène à la pratique des activités sportives liées au prélèvement du tendon.

L’intervention chirurgicale n’est qu’une partie du traitement. Il faut y associer une rééducation adaptée.

Nous avons donc mis en place au Centre Achille un protocole de réhabilitation rapide en partenariat avec Victor Leroux kinésithérapeute au centre Achille. Le but est de maintenir les appuis, de préserver le schéma de marche, de limiter la raideur post opératoire et de maintenir l’autonomie du patient.

En postopératoire la cheville est immobilisée dans une attelle rigide, nuit et jour, pour 2 à 3 semaines.

La reprise de l’appui sur le pied opéré est réalisée dès le lendemain de l’intervention avec l’aide du kinésithérapeute.

Des séances de kinésithérapie quotidiennes pendant 4 à 6 semaines permettent de récupérer progressivement la marche et la mobilité de la cheville.

À partir de 4 à 6 semaines, la rééducation à proprement parler commence avec le travail proprioceptif et le renforcement musculaire.

Enfin, la réathlétisation vers 3-4 mois permet une reprise sportive optimale.

La conduite automobile est possible dès 2 ou 3 semaines postopératoire.

La course à pied peut être envisagée à environ 3 mois postopératoire, avec une reprise progressive en commençant sur tapis de course.

Les sports à pivot et contacts sont repris sur terrain à 6 mois.

En cas de lésions associées, notamment articulaires qui doivent être traitées dans le même temps opératoire, ces modalités postopératoires peuvent être modifiées.

Risques et complications

Il existe les risques liés à tout intervention, tels que les risques anesthésiques, de cicatrisation, d’infection, de phlébite ou de douleurs chroniques.

La cheville peut paraitre raide initialement avec en général une bonne récupération à long terme. On observe parfois une raideur séquellaire.

La technique arthroscopique peut être à l’origine de troubles sensitifs sur le bord latéral du pied.

Il existe aussi un risque de récidive, qui reste cependant assez rare en dehors de tout nouveau traumatisme.

Malgré la stabilisation de la cheville des douleurs liées à des lésions intra articulaires peuvent persister voire s’aggraver au cours du temps.